„Was berührt Sie im Moment ganz besonders?“ war die Frage, die wir am 8. April an unsere Leser gerichtet hatten. Die Antworten [1] haben wir in zwei Cluster aufgeteilt (Die Natur: wie sie einfach weiterblüht).

Durch den Abstand, den wir gewinnen, weil unser Alltag sich jäh verändert hat, bewerten wir die Situation neu – und damit auch die Beziehungen zu den Menschen um uns herum. „Die Krise lenkt den Blick von mir selbst weg auf andere“ – das ist unisono die zentrale Aussage des zweiten Clusters.

Vom Ich zum Du: Mich und andere schützen

Mit den „Menschen um uns herum“ kann übrigens jeder gemeint sein, denn „der Virus selbst führt uns als allererstes eindrücklich vor Augen, dass wir alle gleich sind. Er macht keinen wirklichen Unterschied zwischen Kulturen, Religionen, Nationalität, Geschlecht, jung und alt, arm und reich, berühmt oder nicht, etc. – er kann wirklich jeden infizieren, mit ungewissem Ausgang.“ Corona zeigt uns „aber bei genauerer Betrachtung auch sehr beeindruckend, dass wir mit allen Menschen verbunden sind.“ Insofern fordert Covid-19 uns auf, unseren egozentrischen Standpunkt zu verlassen und über den Tellerrand unserer eigenen Bedürfnisse hinauszuschauen, wer denn da sonst noch so ist und auf wen ich Rücksicht nehmen sollte. Verzicht auf soziale Kontakte zugunsten anderer (Ärzte, Pfleger, Risikogruppen…) ist also ein Gebot der Vernunft für ein „ethischeres Miteinander“ – „auch wenn es mir so gar nicht schmeckt“. Dass viele Menschen verzichtet und ihr soziales Leben drastisch eingeschränkt haben, ist auch ein „Sieg der Moral über die Ökonomie“, wie der Wissenschaftsautor Harald Lesch sagt und wie unsere Leser bestätigen: „Insgesamt gibt das Verhalten der Menschen in den meisten betroffenen Ländern Grund zur Hoffnung, dass wir nicht nur eigennützig unterwegs sind.“ Dabei darf man nicht außer Acht lassen, dass jeder auch eine Pflicht sich selbst gegenüber hat: „Wenn ich lernen oder dafür sorgen kann, in dieser krisenhaften Zeit achtsam und wohlwollend, aber gleichzeitig diszipliniert mit mir umzugehen, dann bin ich – salopp formuliert – auch weniger Stressreiz für mein Gegenüber.“, fasst es der Psychologe Markos Maragkos zusammen [2].

Im Zusammenhang mit diesem Beitrag haben wir auch mit Experten gesprochen, die sich um die Menschen kümmern, die von der Krise stärker betroffen sind als andere. Einige dieser Organisationen haben uns ihre Sichtweise geschildert und wir würdigen ihren Einsatz in den Sprechblasen: Dort gibt es jeweils einen Link zur Webseite, wenn Sie Unterstützung anbieten oder spenden möchten. Ein hinterlegter Link leitet Sie dann auf deren Webseite und dort erfahren Sie weitere Details.

Ethik der kleinen Schritte: Kleine Taten mit großer Wirkung

Uns haben auch Beiträge erreicht, in denen kleine Alltagsbegebenheiten geschildert wurden. Sie passen zu dem von Ethica Rationalis vertretenen Konzept einer Ethik der kleinen Schritte, die im Alltag in den täglichen Interaktionen mit unseren Mitmenschen stattfindet und bei kleinem Aufwand große Wirkung haben kann, wie die folgenden Beispiele zeigen:

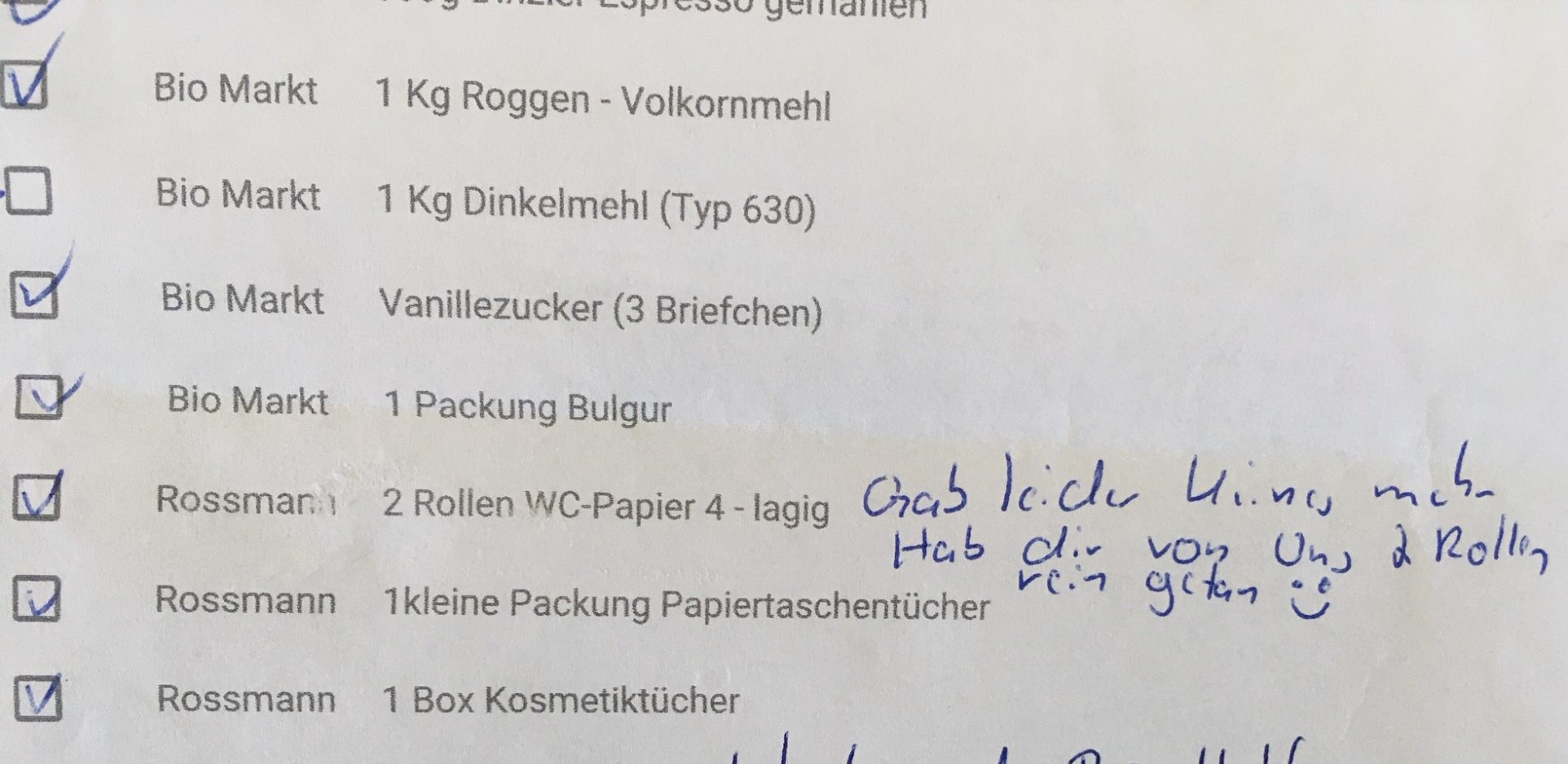

„Ich hatte meine Eltern gebeten, mir ein Päckchen zu schicken, in der Hoffnung, dass es bei ihnen auf dem Land noch Toilettenpapier und Mehl geben würde. Julia, die derzeit für meine Eltern die Einkäufe erledigt, hat mir die Liste mitgeschickt, auf der sie jede Position abgehakt hat: Roggenmehl, Vanillezucker, Bulgur… bei ‚2 Rollen WS-Papier‘ steht handschriftlich: Gab leider keines mehr – hab dir von uns 2 Rollen reingetan.“

„Ich hatte meine Eltern gebeten, mir ein Päckchen zu schicken, in der Hoffnung, dass es bei ihnen auf dem Land noch Toilettenpapier und Mehl geben würde. Julia, die derzeit für meine Eltern die Einkäufe erledigt, hat mir die Liste mitgeschickt, auf der sie jede Position abgehakt hat: Roggenmehl, Vanillezucker, Bulgur… bei ‚2 Rollen WS-Papier‘ steht handschriftlich: Gab leider keines mehr – hab dir von uns 2 Rollen reingetan.“- „Trotz der gegenwärtigen Ansteckungsgefahr gehe ich jeden Tag ins Büro, weil meine Abteilung für Prozesse verantwortlich ist, die im Moment unverzichtbar sind und kaum im Homeoffice erledigt werden können. Meine Mitarbeiterin kam neulich auf mich zu und sagte, dass sie es ganz toll finde, dass ich in der Arbeit vor Ort bin und in dieser schwierigen Zeit ein offenes Ohr für ihre Anliegen habe.“

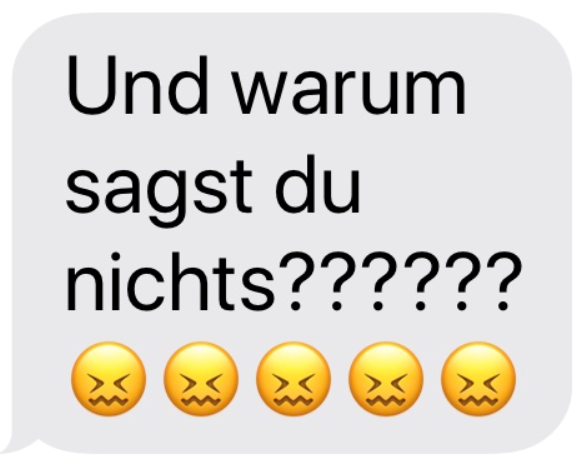

- „Da ich zur Risikogruppe gehöre, durfte ich nicht selbst einkaufen gehen. Also musste ich meine Lebensmittelversorgung über Freunde, Bekannte und Lieferdienste organisieren.

Doch an einem Wochenende hat es nicht geklappt, mir gingen einige frische Lebensmittel ab, und als ich meiner Nachbarin davon erzählte, schrieb sie mir: Und warum sagst Du nichts? Ich hätte Dir was raufbringen können! Fünf Minuten später stand ein Päckchen vor meiner Tür – und ich habe verstanden: Man muss anderen Menschen auch die Gelegenheit geben zu helfen!“

Doch an einem Wochenende hat es nicht geklappt, mir gingen einige frische Lebensmittel ab, und als ich meiner Nachbarin davon erzählte, schrieb sie mir: Und warum sagst Du nichts? Ich hätte Dir was raufbringen können! Fünf Minuten später stand ein Päckchen vor meiner Tür – und ich habe verstanden: Man muss anderen Menschen auch die Gelegenheit geben zu helfen!“

An dieser Stelle möchten wir einen Faden aus Teil 2 aufnehmen: das Familienleben. Viele haben geschrieben, dass ihnen klar wurde, wie sehr sie ihre Familie schätzen – oft auch gerade dann, wenn sie Eltern oder Kinder nicht sehen konnten, weil man sich nicht anstecken wollte oder weit entfernt wohnt. Diese Dankbarkeit zeigt sich auch in Worten und Taten: „Ich versuche die Atmosphäre in meiner Familie durch meinen eigenen Einfluss zu verbessern, zum Beispiel, indem ich zu meiner Frau sage, geh Du joggen, ich lerne mit den Kindern.“

Durch die häusliche Enge und die Doppelbelastung von Job und Kinderbetreuung oder auch finanziellen Sorgen wird der Ton schon manchmal rauer – jedes Dagegenhalten durch Trösten, Tolerieren oder Aufmuntern ist eine Form des „ethischeren Miteinanders“. Diese Dankbarkeit bezieht sich aber auch auf Menschen, die uns weniger nahestehen, denen wir aber unsere Bewunderung zollen, weil sie eine große Last auf ihren Schultern tragen. Hier wirkt ein Satz wie „Danke, dass Sie die Stellung halten“ oder ein kleines Geschenk in Verbindung mit einem lieben Wort oft Wunder.

Durch die häusliche Enge und die Doppelbelastung von Job und Kinderbetreuung oder auch finanziellen Sorgen wird der Ton schon manchmal rauer – jedes Dagegenhalten durch Trösten, Tolerieren oder Aufmuntern ist eine Form des „ethischeren Miteinanders“. Diese Dankbarkeit bezieht sich aber auch auf Menschen, die uns weniger nahestehen, denen wir aber unsere Bewunderung zollen, weil sie eine große Last auf ihren Schultern tragen. Hier wirkt ein Satz wie „Danke, dass Sie die Stellung halten“ oder ein kleines Geschenk in Verbindung mit einem lieben Wort oft Wunder.  Unsere Leser haben in den letzten Wochen Pakete, Blumen und Grußkarten an Angehörige verschickt, mit Verwandten im Ausland telefoniert, sind für Leute in der Nachbarschaft einkaufen gegangen. Und so kommt man zur Erkenntnis, dass „bei vielen Mitmenschen Charakterstärken wie Empathie und Hilfsbereitschaft durchscheinen. Ich habe mich wiederholt dabei ertappt, dass ich voller Vorurteile bin und dass diese sich teilweise in Luft aufgelöst haben.“

Unsere Leser haben in den letzten Wochen Pakete, Blumen und Grußkarten an Angehörige verschickt, mit Verwandten im Ausland telefoniert, sind für Leute in der Nachbarschaft einkaufen gegangen. Und so kommt man zur Erkenntnis, dass „bei vielen Mitmenschen Charakterstärken wie Empathie und Hilfsbereitschaft durchscheinen. Ich habe mich wiederholt dabei ertappt, dass ich voller Vorurteile bin und dass diese sich teilweise in Luft aufgelöst haben.“

Unsere soziale Identität: Nichts ist mehr, wie es war

Vorurteile haben ihren Boden in unserer sozialen Identität. Sie ist „der Teil des individuellen Selbstkonzepts, welcher von dem Wissen um eine Mitgliedschaft in einer sozialen Gruppe sowie von dem Wert und der sozialen Bedeutung dieser Mitgliedschaft bestimmt wird“[3]. Nun bewerten Personen die Mitglieder ihrer eigenen Gruppe (Europäer) positiver als die Mitglieder der Fremdgruppen (Nicht-Europäer) [4]. Die Corona-Krise sorgt nun für ein heftiges Durchmischen und Nivellieren: Berufe im Bereich Pflege, Einzelhandel oder Logistik, die bisher vergleichsweise wenig Ansehen genossen, stellen sich nun als ‚systemrelevant‘ heraus. Der unhöfliche Nachbar, den man immer so seltsam fand, nimmt nun bereitwillig für die gesamte Hausgemeinschaft Pakete entgegen. Kinder sehnen sich nach ihren Lehrern und Eltern geben zu, dass Unterrichten eine gewisse Expertise erfordert, über die sie nur beschränkt verfügen. Experten, die für uns als unfehlbar galten, bekennen sich dazu, Fehler zu machen und selbst nicht immer so genau zu wissen, was der richtige Schritt ist. Die Situation der Unsicherheit, der Ungewissheit, der Belastungen – sie trifft alle und jeden auf irgendeine Weise. Sicher, den einen trifft sie stärker, den anderen weniger stark, aber man muss doch, wenn man aufrichtig ist, feststellen, dass so gut wie niemand ungeschoren davon kommt und dass sehr viele Menschen in Not sind. Sich mit diesen Menschen verbunden zu fühlen, ist eine neue Erfahrung für uns, die uns durchaus erschüttern kann.

So beobachten wir an uns selbst, dass wir gewissen Personen gegenüber Vorurteile pflegten und dass wir nicht umhin können, diese zu revidieren: „Besonders schön ist die Erfahrung, dass in einer Krisensituation, die für alle ähnlich bedrohlich ist, die alten Spannungen und Eifersüchteleien nicht mehr wichtig sind. Es geht plötzlich mehr um den Kern der Sache und um die Frage, wie man sich verhält, damit man für andere angenehm und stützend in dieser Zeit ist – und nicht, was die anderen für mich tun können oder sollen.“

Allmählich wird uns klar, dass Nächstenliebe ein weiter gefasster Begriff ist als ursprünglich gedacht und auch jene Menschen umspannt, die erst durch die Corona-Krise in unserem Bewusstseinsfeld aufgetaucht sind. „Nichts vermeintlich ‚Schlechtes‘ hat irgendwo auch etwas ‚Gutes‘ – man muss nur wissen, wie man danach sucht – und das geht nur, indem man seinen wohl von Natur aus beschränkten Blickwinkel auf die Dinge unseres täglichen Lebens bewusst ändert.“ Es wäre von daher fast schade, wenn wir diese Zeit der Transformation für uns ungenutzt vorübergehen ließen. Da der Corona-Virus uns insbesondere mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, eine neue Perspektive einzunehmen und sich zu fragen:

- Was möchte ich in meinem Leben bewirken?

- Was kann ich überhaupt verändern?

- Was bedeuten mir andere Menschen und wie verhalte ich mich zu ihnen?

- Wie gehe ich mit meiner eigenen Vergänglichkeit, mit meiner Sterblichkeit um?

- Wie bedenke ich die spirituelle Dimension meines Wesens?

Autorin: Angela Poech

[1] Alle uns zugesandten und hier wörtlich zitierten Aussagen wurden nur dort behutsam redaktionell verändert, wo es der Sprachfluss erforderte.

[2] Die Welt, 7.07.20, S. 10.

[3] Frey, D. (Hrsg.): Selbstwert und Selbstvertrauen, Psychologie der Werte, S. 189

[4] Frey, D. (Hrsg.): Toleranz, Psychologie der Werte, S. 230.